Le choix de Kat pour des actualités toniques, positives, colorées, décalées, légères, pleines d'espoir, d'humour et d'amour de la vie. Clic sur le titre pour ouvrir l'article sur le média original.

Par Clémentine Prouteau - 13 juin 2024

Le crop circle, ou agrogramme, découvert au lieu-dit la Manchoiserie, mesure 70 mètres de long. - Thomas Onfroy

Le crop circle, ou agrogramme, découvert au lieu-dit la Manchoiserie, mesure 70 mètres de long. - Thomas Onfroy

Un gigantesque agrogramme a été découvert par Thomas Onfroy à Sainte-Geneviève (Manche), au lieu-dit La Manchoiserie, samedi 8 juin. L'agriculteur est maintenant à la recherche de son auteur, extraterrestre ou non.

C'est une question à laquelle Thomas Onfroy, agriculteur installé à Valcanville (Manche), ne trouve pas de réponse. Qui peut bien être à l'origine du gigantesque agrogramme dessiné dans l'un de ses champs à Sainte-Geneviève, dans la nuit de samedi à dimanche ? Un groupe d'artistes ? Des extra-terrestres ?

L'étrange motif, appelé "crop circle" en anglais, prend forme avec l'affaissement d'une partie des brins de blés. "Samedi 8 juin matin, je suis passé en tracteur devant la parcelle, comme tous les jours, se remémore le jeune agriculteur. Je me suis rendu compte que du blé avait versé, mais je ne me suis pas inquiété, j'ai pensé que c'était à cause du vent. Mais ça m'intriguait quand même, parce que c'était le seul terrain concerné. Quand je suis arrivé sur place, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas dû au vent." Thomas Onfroy découvre alors un motif gigantesque, de 70 mètres de long, composé de plusieurs cercles et demi-cercles. Des épis affaissés dans "une symétrie parfaite, tant sur les lignes que les courbes", constate le paysan.

Des croissants de lune et un enchainement de cercles parfaitement symétriques : c'est le motif gigantesque dessiné dans le champ de Thomas Onfroy, agriculteur. © Radio France - Clémentine Prouteau

Des croissants de lune et un enchainement de cercles parfaitement symétriques : c'est le motif gigantesque dessiné dans le champ de Thomas Onfroy, agriculteur. © Radio France - Clémentine Prouteau

Face à sa parcelle de blés fléchis, "ma première émotion, c'est un peu d'énervement, avoue l'agriculteur. Parce c'est quand même une partie de ma culture qui est détruite." Montant des pertes, "300 euros". Mais aujourd'hui, l'agriculteur est surtout dans "l'incompréhension. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'aimerais bien connaître la vérité".

Artiste en herbe ou extra-terrestres ?

L'enquête commence. Au bar-tabac L'Océane, à Valcanville, personne n'a encore connaissance de la présence de l'agrogramme, situé à un kilomètre de là. "C'est magnifique, c'est un travail incroyable, déclare Vincent Jean, le cogérant du commerce, émerveillé en découvrant la photographie dans la Presse de la Manche, les premiers à parler de l'affaire. C'est l'œuvre d'un artiste, c'est sûr." Pour Marcel, l'un des clients, il n'est pas non plus question de Martiens : "Le phénomène est connu depuis une quinzaine d'années en Angleterre."

Après avoir découvert son champ, Thomas Onfroy fait appel à un drone, pour avoir une photo d'ensemble de l'agrogramme. © Radio France - Thomas Onfroy

Après avoir découvert son champ, Thomas Onfroy fait appel à un drone, pour avoir une photo d'ensemble de l'agrogramme. © Radio France - Thomas Onfroy

L'agriculteur, lui, reste ouvert à toute possibilité. "C'est quasiment irréalisable à la main, tout seul, estime-t-il. Et des gens dans une parcelle, comme ça, au pied d'une route, cela se remarque. Donc oui, cela laisse beaucoup d'interrogations." Un spécialiste des "crop circles" est même venu inspecter le champ, ce jeudi 13 juin : "Il était assez embêté, il ne pouvait pas certifier que l'agrogramme était fait par un humain." Mystère.

Dans L'Odyssée, la fameuse épopée grecque antique attribuée à Homère, la mer est un élément central. Tantôt peuplée de monstres, tantôt signe d'apaisement et de protection, elle est décrite par le protagoniste Ulysse sous toutes ses formes –ou presque. Étrangement, le livre ne fait mention d'aucune couleur bleue, laquelle devait pourtant être omniprésente, que ce soit dans la mer ou le ciel. L'érudit britannique William Gladstone, qui s'est intéressé à ce fait étonnant en 1850, fut l'un des premiers à notifier l'absence de la couleur bleue dans les œuvres anciennes.

Les documents historiques rédigés dans diverses langues, du grec à l’hébreu ancien, ne font aucune référence explicite au bleu, alors qu'on y trouve en revanche des termes pour d'autres teintes comme le noir et le rouge. Durant l'Antiquité, les Grecs ne voyaient-ils pas le bleu? Dans l'ouvrage The Language of color, on peut lire que des chercheurs ont également notifié un profond manque de «bleuté» dans les récits chinois et islandais, mais également dans les premières versions de la Bible.

Une première explication se trouve dans la langue. Les Grecs n'avaient peut-être tout simplement pas de mots pour cette couleur, et n'avaient donc pas la possibilité de la décrire. En grec, l'adjectif «kyaneos» qualifie aussi bien le bleu des yeux que le noir des vêtements de deuil. Dans les sociétés anciennes, on ne nomme la couleur qu'au travers des métaphores: le ciel est blanc, rouge ou noir, selon la façon dont il agit sur la vie des êtres humains.

Selon le philosophe allemand Lazarus Geiger, il existe une hiérarchie linguistique des couleurs. À travers l'étude de textes anciens et modernes, il a remarqué que les termes décrivant le blanc et le noir apparaissent plus fréquemment que ceux qui désignent les autres couleurs. Cela s'expliquerait par le fait que ces deux notions sont plus intelligibles –elles sont suivies de près par le rouge, couleur du sang, qui occupe une place particulière dans nos vies.

Le bleu partout, ou presque

Bleu Klein, bleu turquoise, bleu azur… La couleur bleue est partout, tout le temps. Dans son podcast Culture Bleu, la conférencière, rédactrice et ingénieure pédagogique Delphine Peresan Roudil analyse les différents bleus, leur histoire et leur place dans la société. Abordant le sujet sous de nombreux angles, du fromage en passant par les différentes teintes de la couleur, aucun épisode ne fait pour le moment mention du bleu dans la nature. Et c'est normal.

Peu de plantes ou d'animaux sont vraiment bleus. Même le paon, s'il semble arborer la couleur, ne possède en réalité aucun pigment de bleu: son aura bleutée est seulement due à la façon dont la lumière se reflète dans ses plumes. Il en va de même pour le ciel, qui n'est en réalité pas vraiment bleu, même si nos yeux le perçoivent comme tel. Cette théorie expliquerait l'absence de description de la couleur du ciel, qui tient également au fait que pour les Grecs, du fait de son omniprésence, le bleu n'était pas intéressant, voire presque invisible à leurs yeux.

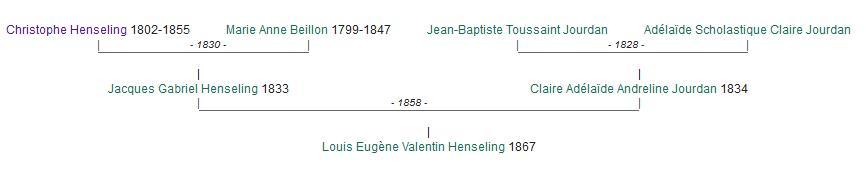

Louis Henseling, paladin, journaliste, poète - 1867-1955

in Ça s'est passé à Toulon et en pays varois, de Gabriel Jauffret et Tony Marmottans - 1999

Les Excursionnistes toulonnais fêtaient leur centenaire en cette année 1999. Et s'ils ont compté dans leurs rangs nombre de fortes personnalités, la plus exceptionnelle demeure sans doute celle de Louis Henseling, journaliste de talent et ardent défenseur du Var.

Louis Henseling naquit a Toulon le 25 novembre 1867, où s'était arrêté son grand-père, Christophe, originaire de Bavière, alors qu'il accomplissait son tour de France comme compagnon. Coutelier, il s'était installé au n” 5, puis au ni' 6, de la rue des Chaudronniers, aujourd’hui rue d’Alger. Il eut plusieurs enfants, dont un chirurgien de la Marine qui succomba au Mexique en luttant contre une épidémie de fièvre jaune, et Jacques, habile artisan, qui lui succéda.

Spécialisé dans la fabrication d'instruments chirurgicaux, Jacques Henseling, qui fut conseiller municipal et membre associé de l'Académie du Var, épousa Claire Jourdan. Issue d'une vieille famille toulonnaise, elle était la nièce de Louis Jourdan, saint-simonien et républicain convaincu, qui fut rédacteur en chef du Siècle, journal de l’opposition libérale sous le Second Empire.

Ascendance de Louis Henseling

Ascendance de Louis Henseling

De leur union devait naitre Louis Henseling. Élève au lycée puis à l'externat des pères Maristes, il s'intégra très tôt au cénacle qui fréquentait l'atelier de son père, homme de grande culture. Médecins, enseignants, officiers de marine, botanistes comme Auzende, ingénieurs des Eaux et Forêts comme Émile Vincent, qui reboisa le Faron, ou peintres comme Horace Vernet.

A dix-sept ans, Louis Henseling renonce a se présenter aux concours d'entrée à l’École navale ou à Saint-Cyr, comme le désire son père. Il n'aime ni les bureaux ni les contraintes horaires et décide d’être journaliste, comme son oncle, et de vivre à Toulon.

Journaliste dans L’âme

En 1885, Louis Henseling est rédacteur au Var Républicain puis passe au Petit Marseillais où il reste huit ans, puis collabore au Petit Var de 1900 a 1922, à après-guerre à la France puis au Provençal.

Correspondant au Journal de Paris, il couvre pour ce titre la catastrophe de Lagoubran, l`explosion des cuirassés Iéna et Liberté, la revue navale de 1914 présidée par Poincaré, la trahison d'Ulmo, des affaires d'opium.

Journaliste dans L’âme, il fonde en 1900 le magasine Je dis tout qu'il dirigea jusqu'en 1940.

Un magasine malicieux, spirituel, souvent décapant, lu non seulement a Toulon mais également dans tout le Var ainsi que dans les ports militaires français et dans les grandes garnisons de l'Empire.

Toulon est une ville qui vit et qui s'amuse, où marins et coloniaux de retour de campagnes lointaines aiment retrouver les

fastes du carnaval, les ors de la brasserie de la Rotonde.

Pour répondre a ce besoin de chanter et de rire, Louis Henseling fonde La Cheminée, un lieu où l'on s'amuse, où il sera régisseur général, poète, chansonnier, machiniste.

A la découverte du Var

En 1914, la ville de Toulon confie la direction de la bibliothèque municipale a Louis Henseling. En fin d’après-midi, son bureau

devient une petite académie au se retrouvent officiers de marine, coloniaux revenus de campagnes lointaines, ecclésiastiques et enseignants. Louis Henseling participe à l'organisation de grandes conférences, devient éditeur de Letuaire, membre du conseil d'administration de la Société des amis du vieux Toulon, il se signale par de très nombreuses publications. Le professeur Gaignebet, son ami et son historiographe dont le souvenir si vivace a Toulon, disait de Louis Henseling qu'il fut un "chevalier passionné de servir, un paladin du dévouement sans limite".

A l'image de son ami le docteur Rapuc, qui se battit en duel pour défendre l'honneur de Toulon, il ne cessa de s'insurger contre les calomnies de tous ceux qui tentaient de salir sa ville. En 1922 les rhumatismes assaillent Louis Henseling. Un médecin ami lui conseille la marche. Il se confie a la nature salvatrice et rejoint la Société des excursionnistes toulonnais fondée en 1899 par ses amis Boyer et Esclangon, alors animée par Fanquinat, Lambat, Puissant, Cauvin. il devient chef d’excursion puis archiviste de la société devenue sa famille.

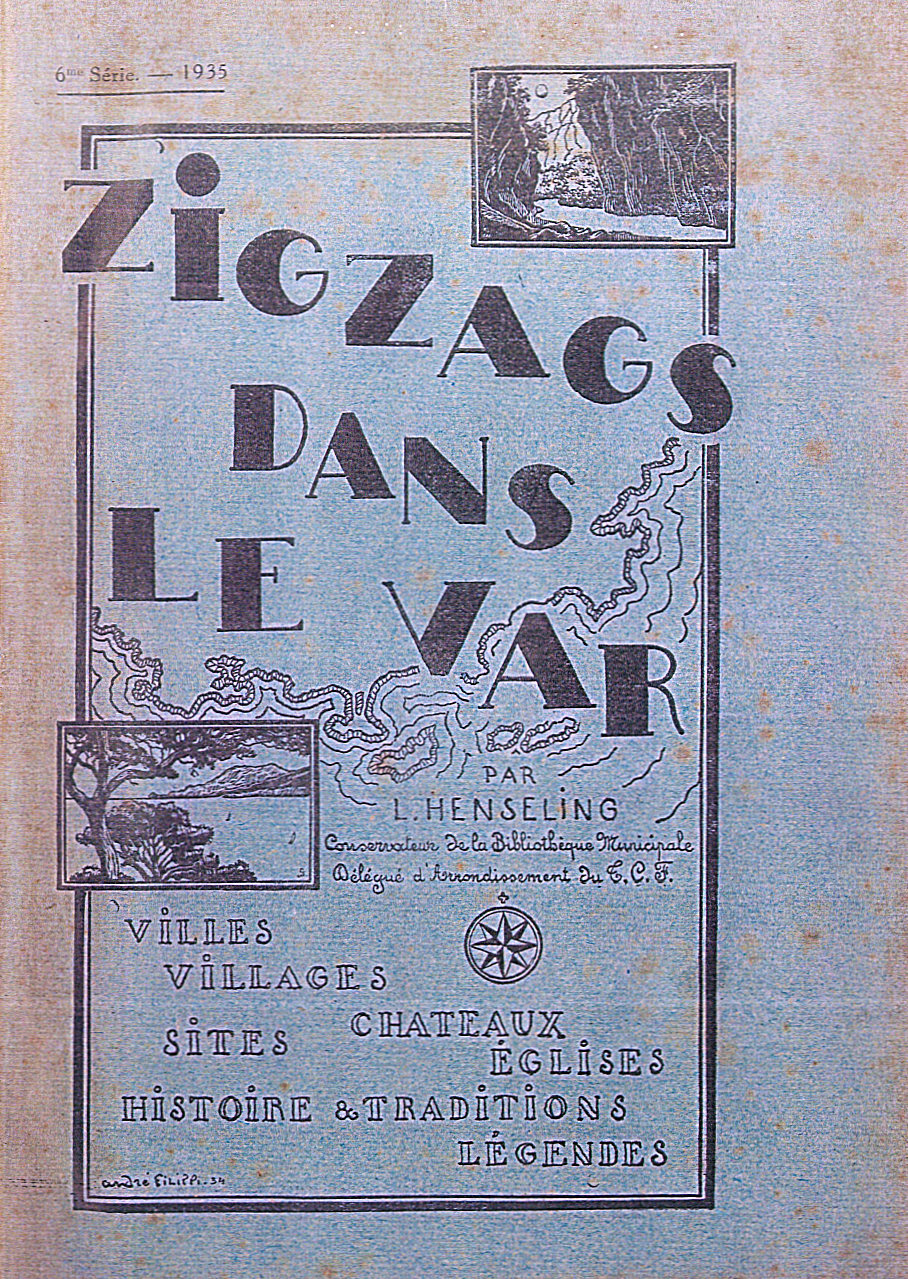

Animé par une sorte "d'ardent patriotisme départemental", dira de lui le professeur Gaignebet, il parcourt le Var dans toutes ses dimensions, défend ses sites prestigieux et se signale par la publication des fameux En zigzag dans le Var dont la dernière série paraîtra en 1966, 71 pages illustrées par le maître imagier Filippi.

Une œuvre considérable saluée par l'auteur du manuel du folklore français peur ses enquêtes méthodiques et ses dessins qui n'ont jamais cédé au pittoresque.

Zigzags dans le Var

Zigzags dans le Var

prsteur Apostrof pdt 15a dcd @ 89a

anci1 prés. ém. Apostrof 🪦 rip @ 89a selon srcs famil. B Pivot connu grd pub pr ❤️ ortho ms surtt ❤️lang FR dt il a été ardnt défndr ✊💪 via Dictées 🖋️🖋️ . Ms grd publ se souvi1 ém TV 📺Apostrof, rdv litt 1ctrnabl pr écriv1 📚 TV Fr pdt 15a @ A2/FR2 & créé otr ém Bouilln Cultre. prsdt acad. Gncrt 14-19. RIP.

La scène est plutôt rare. Dimanche après-midi, un troupeau de chèvres est arrivé au sommet du Faron, où il sera chargé de l’éco-paturage: une démarche qui consiste à paitre dans la nature afin de débroussailler et lutter ainsi contre les feux de forêts. Photo Frank Muller / Nice Matin

La scène est plutôt rare. Dimanche après-midi, un troupeau de chèvres est arrivé au sommet du Faron, où il sera chargé de l’éco-paturage: une démarche qui consiste à paitre dans la nature afin de débroussailler et lutter ainsi contre les feux de forêts. Photo Frank Muller / Nice Matin

La scène a des airs de carte postale… insolite. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir un troupeau de chèvres qui s’égaye au pied du fort de la Croix Faron, avec en arrière plan le panorama magique sur la Méditerranée. Cloches tintantes, les animaux aux cornes torsadées ont été accueillis là ce dimanche après-midi par des minots aux yeux émerveillés et des adultes pas mécontents de cette rencontre soudaine avec le pastoralisme.

Habituées aux prairies hyéroises, les bêtes de Ninon Megglé ne s’installent pas sur le toit de Toulon pour profiter de la vue. Ses quarante-six chèvres et quatre moutons ont été choisis par la ville de Toulon et la Redif (1) pour leurs qualités de ruminant. Et leur capacité à s’attaquer à un travail indispensable avant l’été: celui du débroussaillage du massif forestier, entre le zoo et le sanctuaire de Notre-Dame du Faron.

Chaque jour, une chèvre peut engloutir 7kg de végétation

"Cette démarche d’entretien écologique va durer un mois", annonce la Ville. "L’écopâturage permet de s’affranchir d’une intervention mécanique, tout en menant une action efficace de lutte contre l’incendie." En somme, mieux vaut le tableau bucolique d’une chèvre qui broute (et qui crotte) que celui d’un engin bruyant (et polluant). Surtout quand ladite débroussailleuse sur pattes est capable de s’envoyer chaque jour quelque 7kg de végétation.

Du joli coup de fourchette de ces protégées, Ninon a fait une association: Bêle colline. La structure, née en 2020, propose ainsi ses services de "paysagisme pastoral" contre rétribution. "Ça coûte cinq fois moins cher que si c’était fait par l’homme", précise Josée Massi, la maire de Toulon, venue accueillir ces visiteurs inhabituels. Autour d’elle, les biquettes s’en donnent déjà à cœur joie. Sur le chemin du zoo, où les attend l’enclos prévu pour le repos du soir, les chèvres dévorent tout ce qui dépasse.

C’est du côté du zoo du Faron que le troupeau de chèvres se reposera chaque soir, après sept heures passées à paître au milieu de cet espace naturel sensible. Photo Frank Muller / Nice Matin.

C’est du côté du zoo du Faron que le troupeau de chèvres se reposera chaque soir, après sept heures passées à paître au milieu de cet espace naturel sensible. Photo Frank Muller / Nice Matin.

Tel un cycliste dans la trouée d’Arenberg, le besoin de ravitaillement commence à se faire sentir. La transhumance n’a pas été de tout repos. Parties du Plan dès potron-minet, les chèvres ont traversé La Garde et La Valette, avant de s’attaquer aux 584mètres du sommet toulonnais. Charge à elles, désormais, de composer aussi avec les humains, toujours nombreux à arpenter le Faron.

Un troupeau accessible aux visiteurs

Le troupeau sera visible tous les jours, et des petites animations pour les enfants autour du pastoralisme seront organisées chaque samedi à 16h. Frank Muller / Nice Matin.

Le troupeau sera visible tous les jours, et des petites animations pour les enfants autour du pastoralisme seront organisées chaque samedi à 16h. Frank Muller / Nice Matin.

Quant à ceux qui s’inquiéteraient du danger éventuel des prédateurs, et notamment les loups, Ninon rassure: "Il n’y a pas plus de risques ici qu’ailleurs. Et puis les chèvres ont l’air moins exposées que les moutons, peut-être en raison de leurs cornes ou de leur caractère." À quelques mètres d’ici, on entend les fauves rugir dans leurs enclos. Mais ceux-là ne risquent pas d’en sortir.