Le choix de Kat pour des actualités toniques, positives, colorées, décalées, légères, pleines d'espoir, d'humour et d'amour de la vie. Clic sur le titre pour ouvrir l'article sur le média original.

Les chouettes rayées sont beaucoup trop nombreuses au nord-ouest des États-Unis. | Philip Brown via Unsplash

Les chouettes rayées sont beaucoup trop nombreuses au nord-ouest des États-Unis. | Philip Brown via Unsplash

Est-il légitime de tuer une espèce animale pour en sauver une autre? Pour le United States Fish and Wildlife Service (Service de la pêche et de la faune des États-Unis ou USFWS), la réponse à cette question est oui. Dans une proposition datant de novembre dernier, l'agence gouvernementale recommande l'abattage de plus de 470.000 chouettes rayées au cours des trente prochaines années dans les forêts de Californie, de l'État de Washington et de l'Oregon, rapporte le média NPR.

Selon le communiqué, la chouette rayée est en train d'évincer ses parentes moins agressives, la chouette tachetée du Nord et celle de Californie, de leur habitat. Depuis 1900, la chouette rayée, originaire de l'est des États-Unis, a pu se répandre à l'ouest grâce à l'installation de colons européens et aux modifications de l'écosystème qui en ont découlé.

Du fait de leur présence, les espèces de chouettes indigènes à ces régions sont menacées d'extinction. Selon la proposition du USFWS, les populations de chouettes tachetées du Nord ont diminué d'environ 75% au cours des deux dernières décennies et continuent de diminuer d'environ 5% chaque année. Aujourd'hui, la question est de savoir jusqu'où peuvent aller les actions visant à réparer ces erreurs écologiques historiques.

De nombreux défenseurs des animaux sont critiques, mais pas tous

Le 25 mars, soixante-quinze organisations de protection des animaux ont critiqué le plan du USFWS dans une lettre, le qualifiant d'«impitoyable»: selon elles, il «perturbera gravement la faune et la flore, depuis le sol de la forêt jusqu'à sa canopée, en provoquant un nombre incalculable d'erreurs d'identification sur d'autres espèces de chouettes indigènes, y compris les chouettes tachetées».

En outre, les signataires sont convaincus que le plan n'est pas durable et qu'il est voué à l'échec. Ils soulignent que 100.000 coyotes sont abattus chaque année aux États-Unis, sans que cela aboutisse pour autant à une réduction de la population de cette espèce. Wayne Pacelle, président du groupe de lobbying Animal Wellness Action, a affirmé à NPR que les programmes de gestion létale réussissent souvent dans des écosystèmes fermés tels que les îles, mais ne sont pas aussi efficaces dans une région aussi vaste.

En revanche, d'autres organisations soutiennent le plan de l'USFWS. Claire Catania, directrice exécutive de Birds Connect Seattle, souligne qu'il ne l'enchante pas, mais qu'elle en reconnaît la nécessité. Pour Cameron Barrows, chercheur émérite à la retraite au Centre de biologie de la conservation de l'Université de Californie-Riverside, la lettre d'opposition signifie qu'effectivement «nous préférons avoir des chouettes rayées plutôt que des chouettes tachetées».

Le bricoleur suisse David Foutimasseur présente sa mini-tondeuse à gazon lors du festival BD au château, à Aigle -Suisse, le 16 mars 2024

Le bricoleur suisse David Foutimasseur présente sa mini-tondeuse à gazon lors du festival BD au château, à Aigle -Suisse, le 16 mars 2024

David Foutimasseur, touche-à-tout suisse de 37 ans, passe des heures dans un atelier pour concevoir des machines loufoques. Il puise régulièrement dans l'univers poétique du dessinateur Franquin.

C'est un petit grain de folie semé par un dessinateur belge qui éclot au pied des montagnes du Vaudois suisse. L'inventeur David Foutimasseur est parvenu à reproduire à l'identique un petit engin poétique apparu dans une planche de la bande dessinée Gaston publiée en 1976, et dessinée par Franquin : une mini-tondeuse à gazon, conçue pour éviter les pâquerettes. Il l'a présentée samedi 16 mars lors du festival BD au château, à Aigle (Suisse).

"C'est un gag qui m'a beaucoup touché", commente le bricoleur suisse auprès de franceinfo, mercredi. "Gaston Lagaffe explique à son ami Jules que sa tante était triste quand il faisait la pelouse, parce qu'il coupait les pâquerettes. Il crée cette invention juste pour rendre service, et sans qu'on ne lui ait rien demandé."

Il a passé une dizaine d'heures à réaliser ce modèle, sur son temps libre et durant ses pauses du midi. "Grâce à mon métier de réparateur de locomotive, j'ai accès à beaucoup de corps de métier et je peux demander conseil à des collègues." Mais elle ne fonctionne pas encore tout à fait sur la photographie.

La mini-tondeuse à gazon conçue par le bricoleur David Foutimasseur.

La mini-tondeuse à gazon conçue par le bricoleur David Foutimasseur.

En effet, il reste encore quelques étapes avant de s'attaquer aux alpages. "Je l'ai terminée jeudi dernier, en installant un petit moteur d'avion télécommandé. Il tourne à 18 000 tours minutes, donc je n'ai pas encore osé le démarrer avec la lame". Un premier test est prévu jeudi, avec les précautions d'usage.

David Foutimasseur, qui n'en est pas à son coup d'essai s'agissant de donner vie aux engins dessinés par Franquin, ne s'est encore jamais blessé en les concevant ou en les pilotant, mais il touche du bois. "L'une des créations les plus folles, c'est une tondeuse transformée en kart, avec une chaîne reliée aux roues arrière", raconte-t-il. Quand des journalistes sont venus le filmer pour une émission de la RTS, la télévision publique suisse, il a perdu la direction et foncé tout droit dans un champ à 40 km/h

"On va l'envoyer au château de Versailles"

Ce touche-à-tout de 37 ans bricole depuis des années à partir de matériaux de récupération. David Ansermin, de son vrai nom, a pris le pseudonyme de David Foutimasseur : en vieux vaudois, le verbe foutimasser désigne une "action qui ne sert à rien. Cela veut dire brasser de l'air, faire quelque chose d'inutile..." Ce qui résume la philosophie qui règne dans son atelier de Montreux, au sein d'une usine désaffectée reconvertie en repaire pour artistes.

"J'avais 10 ans quand mon père m'a offert mon premier Gaston, raconte celui qui s'identifie sans mal à cette figure de doux rêveur. J'ai toujours aimé le fait que ce personnage bricole dans sa bulle, par pur plaisir." Fortement inspiré par l'univers de Franquin, David Foutimasseur a déjà fabriqué une reproduction de la gastomobile, ce qui lui a valu d'apparaître, en 2017, dans un hors-série du magazine Spirou consacré aux 60 ans de Gaston Lagaffe. Il a également donné vie à une lampe de poche solaire – qui apparaît "dans deux cases" seulement de la BD –, un lit-voiture et une poubelle télécommandée, qui apparaît dans une des dernières planches de Gaston dessinées par Franquin.

David Foutimasseur rêve un jour de présenter ses créations au festival d'Angoulême, Mecque des amateurs de BD. En attendant, malgré ses efforts, il n'est pas certain que la mini-tondeuse apparaisse prochainement sur les rayons des magasins de jardinage : "Si votre jardin fait 48 centimètres carrés, ça va tout seul, mais sinon, il faut être très patient. Allez, on va l'envoyer au château de Versailles !"

Yellow-legged gulls play a long-overlooked role in a Mediterranean archipelago: they carry olives far and wide.

Yellow-legged gulls play a long-overlooked role in a Mediterranean archipelago: they carry olives far and wide.

by Lauren Leffer - January 24, 2024

The Balearic Islands, a Mediterranean archipelago off the coast of Spain, are a famed travel destination. Clubbers and nightlife enthusiasts flock to Ibiza, while Mallorca is more popular with families and newlyweds seeking sun, sand, sea, and history. To tourists and beachgoers, the islands’ screaming, French fry–stealing gulls are pests. But these ubiquitous birds play a surprisingly important ecological role in the picturesque archipelago.

Two decades ago, ecologist Alejandro Martínez Abraín was studying seabird colonies along Spain’s coast near the Balearic Islands when he noticed something odd. On rocky outcrops and in isolated coves, he found greenish-brown olive pits everywhere, scattered under the webbed feet of hordes of yellow-legged gulls. In most locations, the pits had accumulated in limestone crevices without germinating. But at one colony in the Ebro Delta, about 175 kilometers south of Barcelona, olive saplings were sprouting up from sand dunes.

Wild olive trees are common in Spain, where the Phoenicians introduced the plant more than 3,000 years ago from the eastern Mediterranean. The trees are culturally important, too; people have been cultivating domestic olives and tending to groves in the region since at least the Middle Ages.

In the Ebro Delta, the discarded pits were changing the ecosystem from the grasses and scrubby conifers typical of dune systems to a wild olive forest, says Martínez Abraín, who is now an ecologist at the University of A Coruña in Spain. Connecting the dots, he realized that gulls were eating olives elsewhere and regurgitating the pits in small piles around their breeding sites. “It was really ecological engineering, and nobody was paying attention to that,” he says.

Martínez Abraín began collecting the spit-up pits, but the finding took on new meaning after Haruko Ando, an ecologist and expert in seed dispersal at Japan’s National Institute for Environmental Studies, heard about the olive-eating gulls on a recent visit to Spain.

Working with Martínez Abraín and other collaborators, Ando revealed in new research that yellow-legged gulls are eating both wild and domestic olives and spreading those seeds over long distances between the Balearic Islands. The archipelago provided the scientists with ideal conditions for studying seed dispersal by gulls. Some islands, like Dragonera, located about one kilometer off the west coast of Mallorca, have groves of wild and domesticated olives, but on the smaller, treeless islands, birds are the only distributors of pits.

The findings “clearly demonstrate the potential for gulls to move seeds from one island to another,” says Debra Wotton, an ecologist at the University of Canterbury in New Zealand and founder of science consultancy Moa’s Ark Research, who was not involved in the new study. “Dispersal is a fundamental process in shaping plant communities, which are the foundation of an ecosystem,” she adds. “So these gulls are an integral part of their environment.”

To figure out how far gulls might spread olive seeds, Ando and her coauthors needed to know how long it takes for gulls to regurgitate olive pits. In trials with captive birds, the scientists fed four yellow-legged gulls olives hidden inside tasty sardines. On average, the gulls took more than 30 hours to spit up the seeds, stripped of fleshy fruit.

During that surprisingly lengthy period, gulls can carry olive pits long distances. Based on the movements of 20 wild birds fitted with GPS transmitters, the scientists estimate that, on average, gulls move wild olive pits more than 7.5 kilometers and domesticated olive pits more than 12.5 kilometers. They estimate that the farthest gulls are transporting olive pits in the archipelago is 100 kilometers.

That gulls are moving domestic olives greater distances than wild ones suggests the birds prefer the larger, meatier cultivated olives—just like people—and are flying farther to reach the groves where they grow, Ando says.

Yellow-legged gulls have long been seen as a nuisance that needs to be controlled rather than part of the ecosystem, says Martínez Abraín. But now, he hopes people will recognize their valuable role as seed spreaders. Gulls don’t just loiter at garbage dumps and harass fishermen—they also help shape landscapes across the archipelago.

No species is good or bad, Martínez Abraín adds; they’re all simply part of the fabric of life. Pull one loose thread and you might find it connects a seabird to an unexpected snack.

Trois mètres de hauteur, triangulaire et en acier inoxydable. Voici les caractéristiques du monolithe nouvellement arrivé au Pays de Galles sur la colline de Hay Bluff.

Une découverte populaire

C’est au nord de Cardiff qu’un joggeur, Richard Haynes, a découvert un bloc d’acier gris semblant planté dans le sol. Très surpris, il a immédiatement pris l’installation futuriste étonnante en photo et a partagé sa découverte sur les réseaux sociaux.

Les internautes ont donc immédiatement commencé à se poser des questions, inventant des théories plus folles les unes que les autres. Une partie d’entre eux à même parlé d’une action des extraterrestres.

Un grand nombre d’entre eux s’est même rendu sur place afin de voir de leurs propres yeux le monolithe.

Un objet qui pose question

Lorsqu’il a aperçu le monolithe, Richard Haynes a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un outil pour collecter l’eau de pluie. Mais il a vite changé d’avis en remarquant l’aspect inhabituel de l’objet et surtout sa grande imposante.

En s’approchant de celui-ci, le joggeur a découvert que le monolithe était creux et qu’il semblait plutôt léger. Il pouvait donc avoir été porté et déposé sur la colline par deux personnes.

Des évènements de plus en plus fréquents

Ces dernières années, des trouvailles similaires ont été recensées au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Quasiment tous les monolithes qui ont été découverts récemment étaient au final des œuvres d’art, mais aucune explication n’a pour le moment été confirmée pour celui de celui du Pays de Galles. Rien n’atteste donc que l’objet relève donc d’un évènement surnaturel.

The Most Famous Artist, un groupe d’artistes du Nouveau Mexique avait déjà revendiqué deux monolithes retrouvés dans l’Utah et en Californie, après que ceux-ci aient été les cibles de nombreuses théories farfelues.

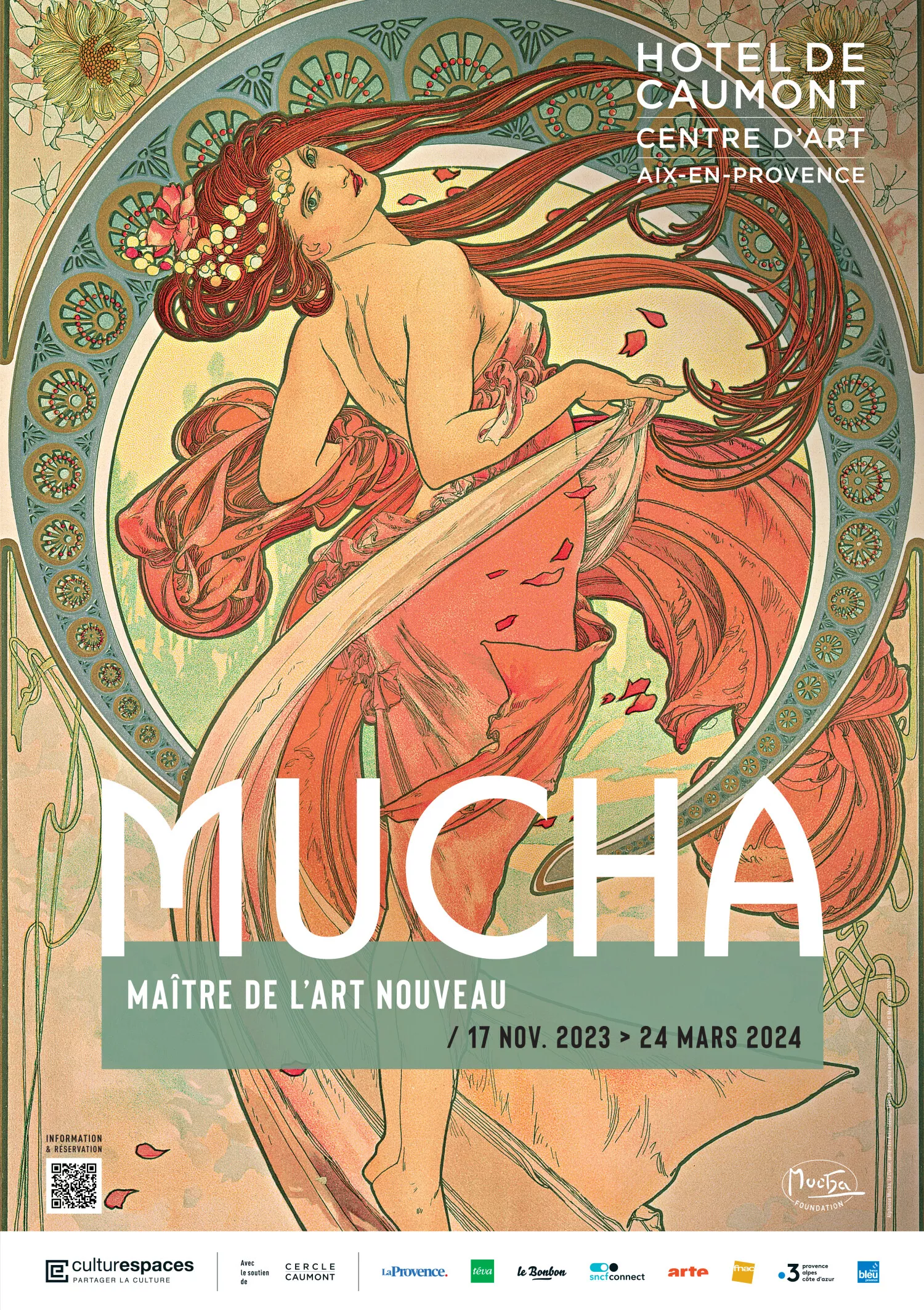

Organisée en collaboration avec la Fondation Mucha, l’Hôtel de Caumont consacre cette année son exposition d’hiver au grand maître de l’Art Nouveau, Alphonse Mucha (1860-1939). Cet artiste prolifique et visionnaire a révolutionné le rapport à l’art de ses contemporains en appliquant son esthétique, si caractéristique, à de multiples domaines comme les affiches, la publicité, la décoration intérieure ou encore le théâtre de la Belle Époque. À travers près de 120 œuvres provenant de la Fondation Mucha, cette exposition met en lumière toute la splendeur et l’évolution du style Mucha où mysticisme, symbolisme, identité slave et beauté se côtoient.

Né à Ivančice en actuelle République tchèque, Alphonse Mucha grandit dans une province slave de l’Empire austro-hongrois avant de rejoindre Paris en 1887, après une formation académique à l’École des Beaux-Arts de Munich. C’est au cours de ces années de jeunesse qu’il se construit une conscience politique engagée où l’affirmation de l’identité des peuples slaves occupe une place centrale. À Paris, où le mysticisme fin-de-siècle fascine les cercles artistiques, Alphonse Mucha devient le grand affichiste que l’on connaît grâce à sa rencontre providentielle avec la « Divine » Sarah Bernhardt. Le phénomène Mucha va alors conquérir le tout Paris et s’exporter à l’international jusqu’à s’imposer comme une figure majeure de l’esthétique de l’Art Nouveau, caractéristique de l’époque. Pourtant, les véritables ambitions de cet artiste sont toutes autres : Alphonse Mucha, qui se veut plus engagé, aspire à créer des œuvres aux desseins plus nobles afin de mettre son art au service de la fraternité universelle. Franc-maçon actif et ardent défenseur du peuple slave, Mucha développera toute sa vie un art qui se veut « libérateur », en lui donnant une identité à la fois tchèque, slave, mais aussi humaniste.

Cette exposition a pour but de montrer non seulement comment l’œuvre de Mucha, mêlant différentes esthétiques, est fondamentalement engagée, mais aussi comment l’usage et l’appel de la beauté sont empreints de symbolisme et de mysticisme. Mucha, pour qui l’art revêt un caractère universel, tente d’affirmer ses intentions artistiques dans son œuvre. Outre l’évolution du style graphique de Mucha et l’inspiration mystique de son langage visuel, l’exposition met à l’honneur la pensée engagée de l’artiste en tant qu’élément constitutif de ses œuvres empreintes de beauté et d’harmonie.

À côté des œuvres les plus appréciées de l’époque révélant Mucha en tant que plus grand représentant de l’Art nouveau (comme les célèbres affiches publicitaires dont celles réalisées pour Sarah Bernhardt ainsi que les fameux panneaux décoratifs), vous pourrez admirer les peintures de l’artiste, rarement montrées, à travers une lecture symboliste et allégorique. L’exposition révèle également son travail méconnu de la photographie, à la fois dans son studio du Paris fin-de-siècle mais aussi à travers les photographies documentaires et de mises en scène qu’il a produites dans le cadre de ses recherches pour sa série de peintures monumentales à la gloire de l’histoire de son peuple L’Épopée slave.